- 作者:admin 点击:次 发布时间:2016-05-10 15:30

凤凰评论:雷洋之死,警方当公布更多证据

个体猝死,在“惜生安死”的观念导引下,向来比寿寝而终更能引人悲悯。但当“猝死”悲剧发生的时点与情境跟“警方执法”有千丝万缕的关联时,这份悲悯恐怕会变成困惑乃至愤怒。更何况,死者是个名校硕士生、环保领域的青年才俊,初为人父,死亡当天是其结婚纪念日……这些背景让人痛惜,也无形中增加着此事的诡谲程度。

这说的是中国人民大学2009级硕士雷洋离家后离奇死亡事件,自昨晚起,它刷屏了很多人的朋友圈。事件的裂变式传播,主要经历了两个阶段:

先是自称雷洋同学者的爆料帖,从知乎被转到公号——爆料称,5月7日晚,由于雷洋夫妇刚得一女,其亲属欲来京探望,雷洋21时左右出门去机场迎接,之后失联,8日凌晨,家人接昌平东小口派出所通知并赶到后,被告知雷某因涉嫌嫖娼,在被警车带往派出所的途中因心脏病突发死亡,死亡时间是大约22时。该帖在部分圈层得到扩散,并引发强烈质疑。

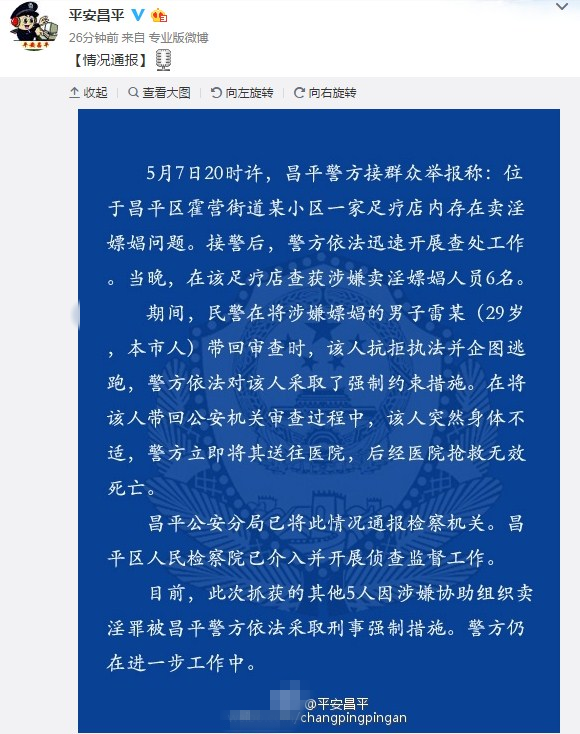

接着是昌平警方昨晚21时许发通报,7日20时许,警方接群众举报,昌平霍营某足疗店内存在卖淫嫖娼问题,当晚警方查获涉嫌卖淫嫖娼人员6名。在带回公安机关审查过程中,男子雷某突然出现身体不适,后经医院抢救无效死亡。昌平区人民检察院已介入并开展侦查监督工作。其“悬疑”的案情与语焉不详的表述,颇具悬念的张力,一时间吸引了更多“不明真相者”去挖贴溯源,进而引发更广泛的传播。

对涉事警方而言,点到为止的信息披露,或许是警务信息发布受制于侦查阶段、不得不小心谨慎的结果。可这单薄的信息量与公众真相焦渴下的期待值形成了不小落差,也造成了事态澄清上的逆反效果:它本意是将“雷洋猝死”还原为多人涉及的社会治安案件中的“插曲”,通过执法非针对个人的目的正当性,切割猝死和执法意图的关联。但因为现在信息近乎“空窗”,很多网民将其视作“捂盖子”“不敢公开”,并据此倒推有关人员“心虚”。这会让当事警方更加被动。

在传播领域,有个先曝光“内幕”“实情”者易被信任的规律,这也被人归结为“首曝诱导效应”。按说在有人曝光雷洋的“蹊跷死亡”并为其鸣冤后,有关方面就该打公众将信未信的时间差,及时拿出翔实的回应与过硬的视频等证据,去消弭舆论猜疑。

但如今当事官方回应倒是回应了,却激起更多质疑,问题的关键,还在于官方口径信息仍止于断链式呈现,而那些碎片化内容,无法从生活逻辑层面撑起自洽的因果链条。

结果就是,相关警方放出个信息靶子后,猜疑的舆情之矢就从四面八方射过来。有些人固然“宁信其(警方通报)真”,但也有些人“疑者恒疑”。

许多网友觉得:29岁的雷洋在接亲戚的短暂间歇涉案,且其出门时间(约21时)晚于涉事警方抓嫖所掐的点(约20时),有些不可思议。有些人还被家属方抛出的疑点带着走:雷洋手臂和头部为何有明显淤血?按派出所说法,他都招供了,为什么还会跳车试图逃跑?他并无心脏病史,怎么就会突然发病?他手机中前几日的通话记录和微信朋友圈的部分信息、手机里的位置记录,被谁人所删和为什么删?……这一系列的问号,似乎在交叉印证着那些倾向于“有黑幕”的推断,不少网友还福尔摩斯附体,脑补出各种情节,甚至将其塞进“逆我者被嫖娼”的剧情框架里。

但也有人提出:有些所谓的“非正常死亡”,是我们“不正常”的脑洞勾勒出来的,其实其逻辑链是正常的——“人的性格到行为间存在一个断崖”,不能拿性格说明某个人不会有失当行为;而“警方办案”和“当事人犯案”可能是两条并行的线,结果撞到一起;逃跑动机能从“畏罪(处罚)”和“接亲属”中找;而心脏发病未必得之前患心脏病,还可能是极度惊恐导致大量肾上腺素分泌等。

相信和不相信的看法碰撞,质疑和反质疑的说法对峙,二者在“渴望真相”的沟壑里汇流。谁是谁非,只有真相能做定论。但可以肯定,在呈交锋状态的“质疑—回应”于厚度上无法均衡对应时,公众的信任天平会倒向表达质疑的一方。

要扳回倾斜的信任天平,还得靠实打实的证据砝码,以缝合整起事件衍化过程的缺环。就该案而言,警方抓捕和审问过程中当有录像、监控,有无执法不当、事发攸关的一个钟头内究竟发生了什么,完全可借助视频还原,还有尸检报告、旁证材料等,这些都是解锁真相的“钥匙”。接下来,就看有关方面能否用好这些“钥匙”了。